FURUYA

HISTORY

誰もやらない技術課題への挑戦

これは創業メンバーで現社長でもある

古屋堯民の不屈の物語。

宝飾用から工業用貴金属への転身。

実家ガレージでゼロからのものづくりが始まった。

宝飾用から工業用への転身

フルヤ金属の始まりは古屋堯民の父 昌則が始めた古屋商店で、貴金属の販売や貴金属装飾品の製作・販売をしていた。その後法人化され、株式会社フルヤ金属が設立された際、事業拡大に向けて「営業職の最前線に立ってみないか」と声をかけられたのが堯民であった。持ち前の営業力で得意先へのセールス拡大や新規開拓に奔走するも、宝飾業界としては後発の小企業であるフルヤが安定的な利益を出すことは困難であった。そこで、堯民は昌則社長に対して、「事業の中心を工業用貴金属に切り替えるべき」と進言、専門商社として工業用貴金属を取り扱うようになった。

工業用貴金属分野のメーカーとして第一歩

業容を変えても壁はすぐに立ちはだかる。商社として市場で存在感を増すほどに、仕入れ先である金属メーカーとの間で販売先のバッティングが起きてしまうのだ。取引にも支障が出始めたため、堯民は自社で製造機能を保有する覚悟を決めた。とはいえ場所も設備も技術もない。そこで堯民が目を付けたのが当時の本社、父親である昌則の自宅に併設された車庫だった。「この車を売って、車庫を空けてくれませんか」。堯民の本気の言葉に突き動かされ、昌則は車庫のスペースを工場化。これがフルヤのものづくりの出発点となった。

EPISODE

絶対にあきらめない

“しつこさ”で技術者を説得

ものづくりの場所を確保し、機械も入手したが、当時のフルヤ金属には肝心の技術者がいなかった。手探りで製品を作り始めるも限界がある。こうしたなか、堯民が手を尽くして見つけ出したのは、すでに製造現場を退いた元ベテランの技術者だった。腕利きとの評判だったが、工場を辞め別の仕事について7年。今更ものづくりに戻る気はないとの返答。しかし、フルヤにとって、ここで技術者を確保できるか否かは死活問題でもある。自らを“しつこい”と分析する堯民は一度や二度の断りではあきらめず、ついに職人の協力を取り付けることになった。

国内では対応が難しい

加工難の希少金属に挑む。

需要拡大に合わせて工場を新設し、生産増強

日本に家庭用VTRが登場し、本格的な普及に向けてメーカー各社がしのぎを削っていた1970年代後半から1980年代は、規格ルツボ※の製造を始めたフルヤにとって幸運な時代だった。 VTR用のヘッド素材を作るために、当時求められていた底が尖った特殊な形状の先尖型ルツボの製造に取り組んだ。この特殊なルツボの開発・販売を通じて、フルヤは大手家電メーカーからの信頼を獲得。ガレージでの製造では追い付かず、生産力増強のために第2工場を設立した。

※化学分析や高温処理を行うための耐熱容器

背水の陣で臨んだイリジウムルツボ修理

規格ルツボの開発を契機に、フルヤの営業にはメーカーから多くの相談が舞い込むようになった。その一つが、「使用済みのイリジウムルツボを修理できないか」というものだった。当時イリジウムを扱う会社は日本にはなく、製品の入手も修理も海外に頼るほかなかった。コストもかかるため日本で完結させたいというメーカーの要望を受け、堯民らには4つのルツボが託された。しかし、バーナーであぶってもびくともせず、熱しすぎると水蒸気爆発を起こす…その加工の難しさに技術者は頭を抱えた。あっという間に3つのルツボが大破するも、堯民らは「顧客の要望に何とか応えたい」という強い思いで試行錯誤を重ね、見事修理に成功。営業と技術が一体となった瞬間だった。

イリジウムとルテニウムを事業の柱として育てる覚悟で社長に就任

1987年8月、堯民は2代目の代表取締役社長に就任した。工業用貴金属分野をさらに発展させていくためには、入社以来一貫して営業を担い、関係業界からの信頼も厚い堯民が適任という経営陣一同の判断だった。堯民はフルヤ金属を「もっとすごくいい会社にしよう」と決意。就任後すぐに他社がやっていないことに積極的に挑むこと、事業の柱を複数育てて事業基盤を盤石にすることを明確に打ち出した。その象徴が、まだ需要の芽も出ていないイリジウムやルテニウムへの継続的な開発投資だった。

EPISODE

誰もやってないからこそ

大きな可能性がある

貴金属の調達における対外決済や輸入業務を依頼していた商社から白金族元素であるイリジウムとルテニウムの情報を得た堯民は、「こんなすごいメタルがあるなんて」と惚れこんだ。ところが、その希少性や加工の難しさから、なかなか用途が見つからず、長い間、販売には結び付かなった。しかし、持ち前の反骨精神で「誰もやっていないからこそ、成功すれば大きな成長につながる」と考える堯民は、普通なら見過ごしたりあきらめたりしてしまうようなマニアックな領域であろうと、そこに眠る可能性がある限り挑戦し続けていく。そんな堯民の強みが存分に発揮されたことで、後のフルヤ金属の柱となる事業が誕生した。

希少な原料と需要増に応える

リサイクルモデルという発想。

会社がつぶれるとまでいわれた大規模工場の設立

日本経済がバブル期に突入するのと並行して、VTR向け需要はさらに拡大していった。約100坪(約 330㎡)の敷地にある本社と工場は、確実にキャパシティーの限界を超えていた。そこで堯民は多額の費用を投じ、およそ7,000坪(約2万3,000㎡)となる「つくば工場」の建設を決断。生産工場を一気に拡大したが、当時の同業者からは身の丈以上の投資で会社がつぶれるだろうと言われていた。しかし実際には、フルヤの生産量はさらに拡大。つくば工場は現在に至るまで製造・開発の要としてフルヤ金属の発展を支えている。

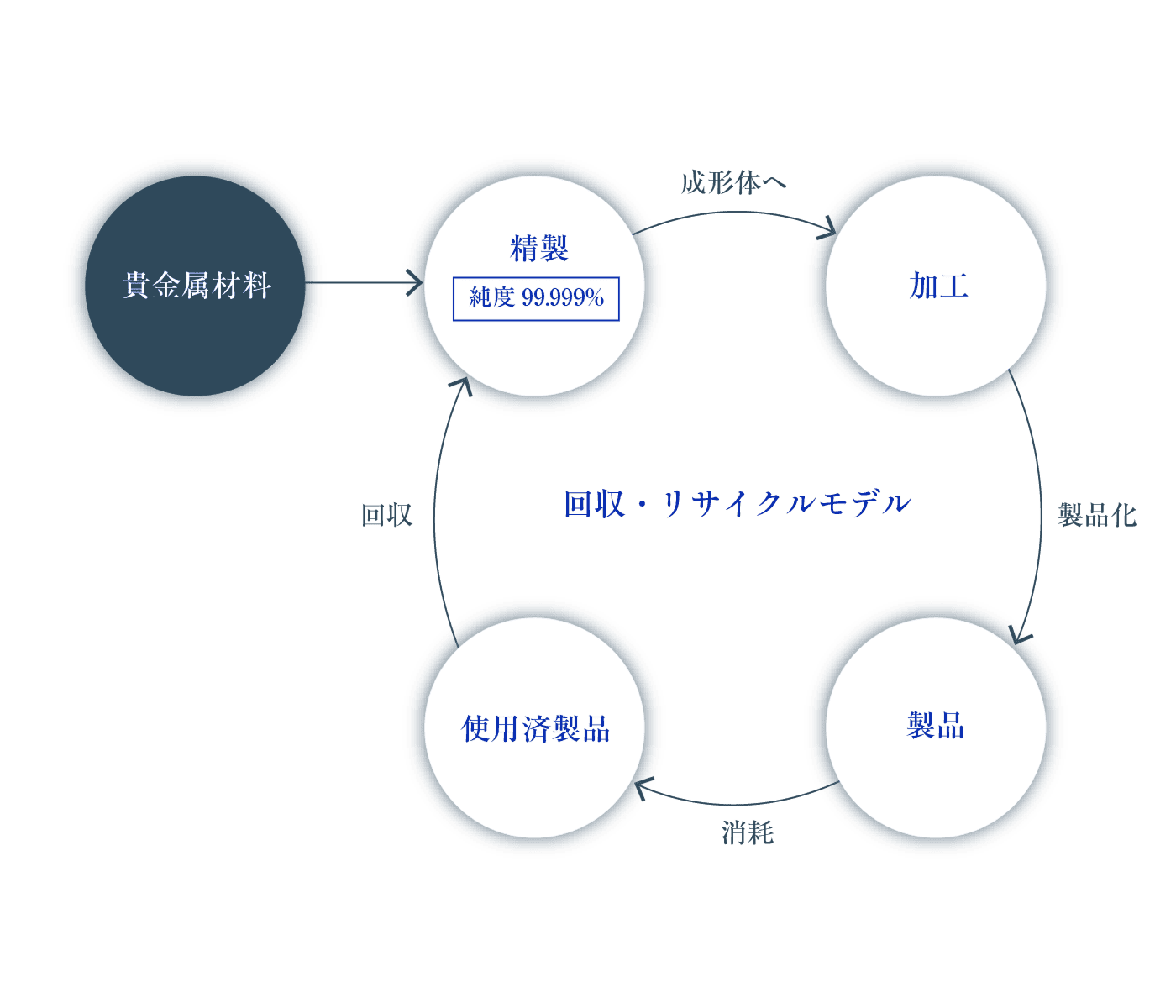

回収したものから新たに精製するリサイクルモデルの完成

金属の中でもとりわけ希少なイリジウム・ルテニウムを主力事業とするフルヤでは、事業が軌道に乗ればその分、調達の不安が付きまとい、コストもかかる。そのため、フルヤはルツボ製造を始めた1980年代から使用済みの製品を回収して再資源化する回収精製の研究に着手。複数の素材が混入する化合物の中から該当素材を高純度で取り出し、精製する独自技術を編み出すことに成功し、事業拡大の大きな一歩となった。ちなみに、現在は ルテニウム約40t、イリジウム約10tを年間に回収する能力を持っており、これは、世界の産出量に匹敵する回収精製能力である。

EPISODE

“誰もやらない”に

挑むことが近道に

回収精製は当初外部に委託していたが、スケジュールやコストの観点で効率化を図るには、製品加工の内製化が必要であった。それが実現できたのは、イリジウムをはじめとした超高温域に対応できるプラズマ溶解装置があったからである。「他社と同じことはやりたくない」という基本姿勢をもつ堯民は、国内外の金属メーカーで一般的だった真空溶解装置ではなく、プラズマ溶解装置を導入していたのだった。当初、装置メーカーからは「使用できるようになるまで2、3年はかかる」と心配されたが、フルヤの技術陣は不屈の精神でわずか8か月で本格稼働にこぎつけ、従来よりも高品質なルツボを製作。フルヤ金属の大きな強みとなっている。

新たな用途開発を顧客とともに模索し、

最先端の産業を支える。

新技術の開発に向けて研究開発施設を設立

1998年、つくば工場の敷地内に研究開発施設が完成する。その目的の一つは、貴金属ルツボに続く次代の成長分野の一つと位置づけていた薄膜技術の研究開発であった。薄膜技術は、当社オリジナルの銀合金素材「APC※」へと花開き、その後の用途開発によって、光ディスクや液晶パネル、LED、タッチパネルなどの反射材・電極材として注目されていった。

※APC:銀合金ターゲット材(当社は銀合金ターゲット材の名称について商標権を有しています)

共同研究も進み新たな用途開発へ

フルヤ金属の研究開発の中核拠点となった「つくば研究開発センター」は、現在は技術開発に加えて顧客向けの成膜受託サービスも提供している。半導体の製造に欠かせない貴金属ターゲット材は、フルヤ金属にしか成しえない技術であり、金属の素材特性を付与することで、AIにも対応するような高性能半導体や電気自動車など時代の最先端をいく製品の量産化に貢献している。営業と技術が両輪となって顧客の要望をスピーディに形にしていくことが、フルヤ金属の開発力のもとになっている。

悲願のプライム上場を果たし、

パブリックな会社として社会に貢献し続ける。

社長として誰よりもチャレンジしてきた

創業時5名だった社員は、今や海外のグループ会社を含めて400名を超えている。そんなフルヤがジャスダック市場に上場したのは、2006年。フルヤの未来を見据えると、創業以来の親族経営からパブリックな会社にしていくことが重要と考えた堯民にとって、工業用貴金属専業メーカーとして初となる上場は感慨深いものだった。2023年には念願のプライム上場も果たし、永遠のベンチャー企業として「イリジウム・ルテニウムで世界一」を掲げた。誰もやってこなかったことに挑み、独自の道を切り拓く。堯民の思いはフルヤ金属のDNAとなって、社員全員に受け継がれている。